撮影:立木義浩

撮影:立木義浩

<店主前曰>

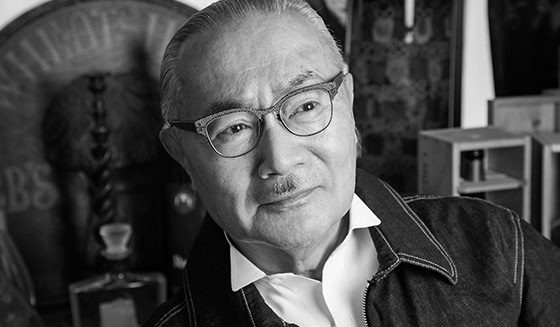

「La Patata」は土日も営業している店なので、わたしは伊勢丹サロン・ド・シマジのバーの閉店後、“アフター”で行くことが多い。先月はわたしの誕生日を祝ってくれるという常連の有志と一緒に行き、ご馳走になった。そのときのメニューは、今回立木義浩巨匠に撮影してもらった料理と同じにしてもらった。美味い料理はいつ食べても大満足である。

シマジ:土屋シェフ、店名のパタータというのはイタリア語でどういう意味なんですか。

土屋:ジャガイモのことです。

シマジ:なるほど。ジャガイモはイタリア料理にもよく使われる食材ですよね。ところで土屋シェフが料理人になろうと思ったのは、なにがきっかけだったんですか。

土屋:ぼくが料理好きになったのは、多分、母親の影響が大きかったのではないでしょうか。まあ、気がついたら料理人になっていた、という感じですか。

シマジ:またどうしてイタリアンに傾倒したんですか。

土屋:そうですね。わたしが料理人になったころは、フランス料理が主流でした。でもフレンチは元々はイタリアンが元祖ですからね。

シマジ:たしかに16世紀、フランスのアンリ2世と結婚したイタリアのメディチ家の娘、カトリーヌ・ド・メディチがナイフやフォークをはじめ、絢爛豪華な調理方法をフランスに持って行く前は、フランスでは手で食べていたそうですね。フランス料理の源流はイタリア料理にあるんですよね。

土屋:ぼくは30歳を過ぎるころから、1カ月くらいの長期休暇をもらってよくイタリアへ料理の修業に行きました。そして仲良くなった向こうのシェフにお願いして調理場に入れてもらい、魚を下ろしたりして見せると、日本人の器用さに驚いていましたよ。

シマジ:土屋シェフはどちらの出身なんですか。

土屋:山形です。

シマジ:だから土をいじるのが好きなんですか。

土屋:そうかもしれませんね。野菜を育てるようになったのは、料理の修業でイタリアへ通い始めたころ、バジリコとかルッコラとかウイキョウの種を本場から持ち帰り、自分の畑に植えたのが最初です。

立木:でも毎日畑仕事をしている割には、土屋シェフはそれほど日やけしていないんだね。

土屋:山形出身なので元々色白なんでしょう。それに朝早いうちに畑仕事をするんですが、大きなパナマ帽をかぶってやっています。

廣井:資生堂にいい日やけ止めクリームがございますよ。今度来るときにサンプルをお持ちしましょう。

土屋:ありがとうございます。それがあったら鬼に金棒ですね。

シマジ:当時日本に存在していなかったイタリアの野菜の種を持ち帰り、それらを自分で植えて育てたということですか。

土屋:翌年からはそこから種を取ってまた植えたわけです。そのころは東京といえどもイタリア系の野菜はまだ普及していませんでした。

シマジ:自分で畑をやっていちばん大変なのはどんなことですか。

土屋:それは虫との闘いでしょうね。もちろん天候も大事です。それから近所の野良猫ですね。せっかく種を植えたところを翌朝見ると野良猫にグジャグジャにされていることがあり、そんなときはガッカリしますね。ぼくの畑はたったの25坪ですが、専門の農家の方はもっともっと大変だと想像します。もちろんぼくの畑は無農薬ですよ。

立木:40年も店をやっているといろんなことがあっただろうね。

土屋:はい。でもあっという間の40年でしたね。その当時は店を禁煙にはしていませんでしたから、シマジさんの好きなシガーサービスもやっていたんですよ。

シマジ:そうでしたか。そのころ来ればよかったですね。先ほどのフレンチの話に戻りますが、メディチ家がフランスに持ち込んだイタリア料理は、ルイ16世のころには宮廷で頂点を迎えていたようですね。ナポレオンの側近のタレーランによれば、それからフランス革命が起こるんですが、フランス料理は革命前と後ではまったく変わったと言っています。

土屋:そうでしょうね。宮廷で働いていたシェフたちが街に出て、いわゆるビストロを開いて、料理を庶民的にしたんでしょう。

立木:でも土屋シェフが若いときにしょっちゅうイタリアに通っていたのは、腕を磨くのと同時にイタリアの空気を存分に吸ったというのがよかったと思うね。

土屋:ありがとうございます。そうですね、料理はその国の感覚が身につくことが大切です。

立木:あそこに昔風のダイヤル式の黒電話があるけど、あれをいまも使っているんだ。

土屋:はい、少し前まではNCRの古いレジスターも使っていたんですが、もう部品がなくなったので新しいものに替えてくれと言われて、しぶしぶ替えたんです。

シマジ:古いものを大事にする精神がいいですね。

土屋:いまの機能的なものよりもデザインが気に入っているんです。

シマジ:すべてのものは、1960年代に作られたなかにいいものが沢山ありますね。たとえばマッカランの60年代にボトリングされたものをいま飲んでみると、モルトウイスキー評論家のマイケル・ジャクソンが「マッカランはシングルモルトのロールスロイスである」と書いている気持ちがわかりますね。

廣井:それは古くなったから美味しくなったんですか。

シマジ:発売当時から美味しかったです。わたしは開高文豪によくご馳走になりました。文豪がサントリーの佐治社長にもらってきたのを飲ませてくれたんです。

土屋:うらやましいお話ですね。

シマジ:開高文豪とはロマネコンティも一緒に飲んだことがあります。

土屋:ますますうらやましいですね。

シマジ:タッチャンはたしかマッカランの蒸留所に行って撮影したことがありますよね。

立木:行ったよ。お前のところの仕事ではなかったか。菊谷さんに同行したんだよ。

土屋:そう言えば、フランスワインも元はと言えば、あのカエサルがイタリアワインの葡萄の苗木を持って行って植えたからこそ、今があるんですからね。

シマジ:そうでしたね。カエサルの『ガリア戦記』に書いてありましたか。

廣井:カエサルってシーザーのことですよね。

シマジ:そうです。英語読みでジュリアス・シーザー、イタリア語でユリウス・カエサルといいます。

廣井:そのカエサルは戦争をしながら、戦記を誰かに書かせたんでしょうか。

シマジ:いえいえ、カエサル本人が馬上から口頭で語り、文章の上手い側近が書いたようです。それをローマに送りつけ市民に読ませたそうです。

廣井:宣伝効果抜群の作戦ですね。

シマジ:カエサルはロンドンまで攻めて行ったんですよ。

廣井:凄いですね。

シマジ:その当時のロンドンでは人々がまだ毛皮を着ていて、まさに原住民そのものだったらしいですね。そしてあっという間に征服されたんです。

廣井:へえ、そうですか。

シマジ:ですからチャーチルは、英国はカエサルに征服されたときから歴史が始まったと書いているんです。

廣井:今日は美味しいイタリアンをご馳走になった上に、面白い歴史の話まで聞けて愉しいです。

シマジ:詳しくは集英社の『ロンドン』という分厚い本にすべて書いてあります。

立木:ちゃんと集英社の宣伝も忘れていないのがシマジらしい。

シマジ:あの名著こそ集英社は文庫化すべきですね。