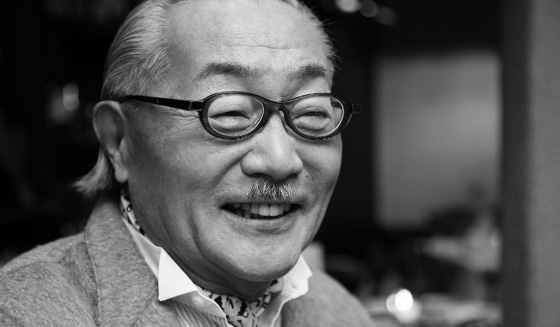

撮影:立木義浩

<店主前曰>

人生は年齢を重ねるとともにその人に固有の物語が紡がれていくようなものだが、レストランという空間もまた、長く続いた店ほど物語の宝庫になる。「カナユニ」の50年がそうである。例えばオープン当初バリバリの社長だった常連客はすでにあの世に旅立ち、そのあと一時、そのご子息の時代になり、そしていまではそのお孫さんが常連になっている。

「カナユニ」がオープンしたころ、よく三島由紀夫が来店していた。それから石原裕次郎がいわゆる石原軍団を連れてやって来ることもあった。裕次郎は武居バーマンの目の前のカウンターに陣取ると、いつもよく冷えたシェリー「ティオぺぺ」を1人で1本飲み干すまで帰らなかった。CMのイメージとは裏腹に酒が弱かった渡哲也は、小瓶のビールを舐めるように飲みながら、それでも朝まで付き合っていた。いま武居は無性にあのころを懐かしく思い出すのであった。

シマジ:二宮さんは資生堂に入社されて何年経つんですか。

二宮:そうですね。今年で勤続33年ですか。

シマジ:33年も働いていれば、面白い物語も沢山あるでしょうね。

二宮:わたしはずっと関西方面で仕事をしてきました。大阪、京都、神戸と三都物語ではないですが、店頭のショップマネージャー、ショップディレクターを経て、美容部長になりまして、近畿圏のデパートの担当をしていました。ですから長い資生堂生活のなかで、店や役割が変わっても、まわりにはいつも多くのBC(ビューティーコンサルタント)がいて、彼女たちと一緒に活動したり、声を掛け合ったりしながら業務を進めてきました。ですが、今年の1月に汐留の本社に転勤になったものですから、BCの人たちと少し距離ができてしまった寂しさが、東京での一人暮らしの寂しさ以上に感じられる今日このごろです。

シマジ:では、二宮さんの寂しいこころをやさしく癒すために、「カナユニ」名物のリモンチェッロを武居につくってもらいましょうか。

武居:男でも転勤した当初は寂しいものですよ。ぜひうちのリモンチェッロを飲んでみてください。

二宮:へえ、これはなんですか。氷の塊なんですか。

武居:この氷のなかに瓶が入っていましてそのなかにリモンチェロが冷えているんです。

立木:そのまま撮っちゃおう。そのポーズのまま動かないで。うん、OK。それは持っているだけで冷たいだろう。

武居:いつでしたかね、シマジ師匠がローマで味わったものと同じリモンチェッロを作るという使命を与えられて、ずいぶんと試行錯誤を重ねた末に、やっとここまでの完成品になったんです。では二宮さん、どうぞ。

シマジ:そうか。これも飲めなくなっちゃうんだ。おれにも一杯注いでくれる。タッチャンもどうですか。

立木:飲めなくなるんじゃ飲んでおくか。一杯ちょうだい。

武居:3、4年前のことですが、これを飲んだイタリア人の青年が「うちのマンマが作るリモンチェッロより美味しい!」と感動していましたから、「マンマにお土産」とシュウェップスの空き瓶に詰めて渡して上げました。

二宮:これは美味しいです。以前どこかで飲んだリモンチェッロとは比べようがないくらい美味しいです。どうしてこんな氷のなかに入っていてリモンチェッロは氷らないんですか。

武居:いい質問です。これはウォッカがベースでアルコール度数が高いので氷らないんです。でもレモンは実はいっさい使っていません。それが判明するまで約3年は試行錯誤しましたね。

立木:武居はシマジに言われるとなんでも作っちゃうんだね。

武居:師匠に「これを現地以上のものに作れば、絶対この店で人気の飲み物になるぞ」と言われて外れたことはありません。リモンチェッロもそうですが、ベリーニなんて5月からはじめて8月の終わりまで、巨匠、いったい何杯売れると思いますか。一晩に20杯から30杯として約4ヶ月で、驚くなかれ2000杯以上は出ているんです。ですから師匠が1杯10円のロイヤルティを受け取っていたとしたら、大変な金額になったでしょうね。

立木:武居はマティーニ・オンザロックばかりじゃなかったんだ。

武居:たしかに古いお客さまはわたしの作るマティーニを飲んでくれますよ。そうだ。マティーニでいい話を思い出しました。巨匠、聞いていただけますか。

立木:「古いお客」は余計だが、聞いているよ。

シマジ:二宮さんもこの話は武居本人から聞くと泣けてきますよ。

武居:ハンカチの準備はいいですか。

二宮:はい、おろしたてのハンカチを持っています。

武居:二宮さんはユーモアがわかる女性ですね。では始めましょう。これはちょうど3年くらい前の話です。それまで10数年もちょくちょく「カナユニ」にやってくる85、6歳の品のいいおばあちゃまがいらしたんです。いつも必ず息子さんとその奥さまと3人でおみえになっていました。3人は必ずわたしの前のカウンターにお座りになり、これまた必ずわたしの作るマティーニ・オンザロックを召し上がるんです。そうそう、正式にはマティーニ・オンザロックスというそうですね。

立木:いいよ、そんな細かいことは。だって見ればわかることじゃないの。それでどうしたの。

武居:その品のいいおばあちゃまは「美味しいわ」といって、一杯のマティーニ・オンザロックを時間をかけてゆっくり飲んでくれていました。ところがあるとき、ここのところパッタリおみえにならないなあと思っていましたら、ご子息と奥さまがやってこられて、おばあちゃまはこの近くの病院に入院していて、じつは虫の息で、ここ2、3日保つかどうかだと言うんです。わたしはそのとき咄嗟に閃いて、クラッシュアイスでいつものマティーニをお作りして、帰るときにお2人に渡して差し上げたんです。病室でおばあちゃまの口元に脱脂綿に浸したマティーニを近づけると、パッチリと目を開けて、無言で啜ってくれたそうです。何日かしてご夫婦が来店して「うちのおばあちゃまの末期の水は、あなたの作ってくれたマティーニでしたのよ」と言われましてね。

立木:武居、泣かせる話をしてくれるじゃないの。その病院はきっとこの裏の前田外科病院じゃないの。

武居:病院までは聞いていませんが、そうかもしれませんね。

二宮:本当にいいお話ですね。そのおばあちゃまにあらためて献杯したくなりました。

シマジ:それはいい思いつきです。やりましょう。

全員:献杯!

武居:わたしはこの店で40年ほど働いていますが、シマジ師匠とアリタリア航空の支店長だった知野さんと仮面のマスターの江口さんで、オープンから閉店まで3人でジョークをいい合っていた姿が昨日のように目に浮かびますね。

立木:そうか。シマジは若いころからここでジョークを仕入れていたのか。それじゃあなにか品のいい、凝ったジョークをやってくれ。この連載は資生堂の冠の下でやっていることを忘れるなよ。

シマジ:そうですね。少し湿っぽくなってきたので話題を変えますか。「西部の小さな町に辿り着いたセールスマンが酒場のカウンターに座って、葉巻に火をつけた。男は、煙を吸い込むと、ボボボと丸い輪をいくつも吐き出した。すると隣に座っていたインディアンが突如立ち上がり、激怒してこう叫んだ。『もう一度そんなことを言いやがったら、ぶちのめしてやるからな!』」

全員:???

シマジ:どうして笑ってくれないの。

立木:ちょっと難易度が高いジョークなんじゃないか。種あかししてくれ。

シマジ:ホントにわからない?

武居:難しいですね。意味がわかりません。知野さんや江口さんならここで大爆笑するところなんでしょうね。

シマジ:簡単です。インディアンは煙で会話が出来るんですよ。タッチャン、いまではアメリカでも禁止されていますが、よくわたしたちが若いころに見た西部劇で、インディアンがのろしを上げていたでしょう。タバコだってもともとはインディアンたちが吸っていたのをコロンブスが持ち帰り、それからヨーロッパで流行ったんです。インディアンはタバコを吸って、吐いた煙の形で会話が出来たそうですよ。

立木:ホントかよ。